"Mein Hirn rattert ständig"

Von experimenteller zu Neuer Musik, von Audio-Maschinen und Musikautomaten zur kritischen Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz, über die Analyse physikalischer Phänomene zu kinetisch-optischen Klang-Skulpturen: Kategorien der bildenden Kunst werden angesichts des vielfältigen und umfangreichen Œuvres von Alfred Lenz genreüberschreitend eliminiert. Der Künstler erweist sich als Multiartist, der ihn umgebende Wirklichkeiten künstlerischer Interpretation unterzieht.

In diesen Early Works, 2022 erschienen, ist ein Großteil der Arbeiten von Alfred Lenz seit 2006 bis 2021 verzeichnet - ausführlich beschrieben und fotografiert. Für thematische wie formale Vielfalt der in diesem Band dokumentierten Kunstwerke stehen neben dem Beitrag von Faucheret zudem Essays von Eva Blimlinger, Elisabeth Fiedler, Hermann Glettler, Elisabeth Schäfer, Ferdinand Schmatz und Brigitte Kowanz. „Der Klang ist in Alfred Lenz‘ Werken allgegenwärtig und erinnert daran, dass seine Wurzeln im Bereich der experimentellen Musik liegen", heißt es im Text von Faucheret weiter. Die technischen Verfahren in Lenz‘ Arbeiten würden „Elektrizität, Mechanik sowie fundamentale Physik verbinden."

„Charmanter Humor" in den Arbeiten des Südoststeirers

Geboren 1974 in Feldbach, lebt und arbeitet Alfred Lenz in Studenzen und Wien. Im Jahr 2021, und im Rahmen des Förderungspreises des Landes Steiermark für zeitgenössische Kunst, wurde er für zwei Werke mit dem Viktor-Fogarassy-Preis ausgezeichnet. Ein „charmanter Humor" komme in seinen Arbeiten oft zum Ausdruck, heißt es in der Begleitschrift zur damaligen Ausstellung mit Werken der PreisträgerInnen: Angetrieben von einem dafür konstruierten Mechanismus bewegten sich unter der hellblau gefärbten Decke des Ausstellungsraumes zwei kleine Wattewölkchen. Fake Clouds war der Titel der Installation, die auf den ersten Blick wie die Erinnerung an ein Kinderzimmer anmutete. Nach der künstlerischen Intention allerdings werden blauer Himmel und falsche Wolken zu einem Sinnbild uns quasi einhüllender Falschmeldungen und simulierter Wirklichkeiten in der schönen neuen Welt sozialer Medien und dem Boulevard. Thematisch und formal ähnlich angelegt, erforderte das zweite Werk, the cloud dance company extension (Die Wolkentanzfirma-Erweiterung), die Beteiligung des Publikums: Man konnte sich einen flauschigen Wolkenhut aufsetzen und via Fernsteuerung Wölkchen um den eigenen Kopf kreisen lassen.

Räume werden zu Klanginstrumenten

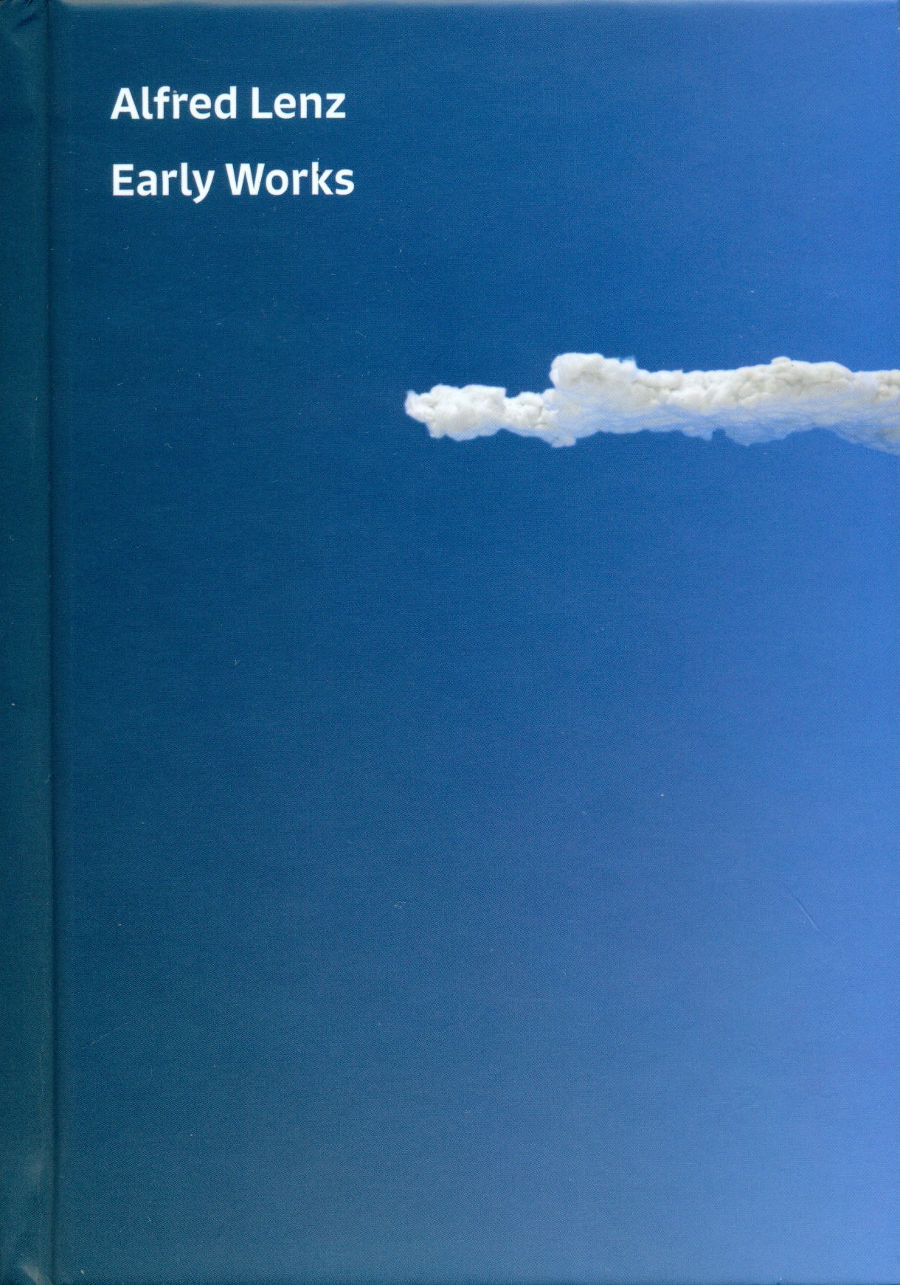

Als Kind hatte Alfred Lenz Klavierunterricht genommen, trat bald auch, wie er in unserem Gespräch erzählt, als Pianist „bei Veranstaltungen von Pensionistenvereinen" auf. Wirklich fasziniert aber war er ab den 1990er Jahren von Techno- und elektronischer Musik, produzierte respektive komponierte auch selbst und war als DJ zugange. Noch bevor er sein Studium der Transmedialen Kunst (ab 2007 an der Universität für angewandte Kunst bei Brigitte Kowanz) aufnahm, führte ein Weg in Richtung Neuer Musik in Verbindung mit räumlichen Anordnungen: Beckendecken (Forum Stadtpark, 2006) entstand in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Christian F. Schiller. Von der Decke im Keller des Forum Stadtpark waren 43 Schlagzeugbecken abgehängt, die über Seilzüge und Saiten wie auf einer Harfe mit einem „Spieltisch" verbunden waren. Die Becken waren zudem noch mit klanggebenden Objekten wie Ketten und Kugeln bestückt, darunter beziehungsweise inmitten der Installation spielte Slobodan Kakut auf einem Schlagzeug. Der Raum wurde so zum Klanginstrument umfunktioniert.

Transmediale Kunst

Angesichts seines 2013 abgeschlossenen Studiums der Transmedialen Kunst, erklärt Lenz, sei die von mir insinuierte Bezeichnung „Medienkünstler" ja eigentlich zutreffend. Wie man aber seine Kunstwerke nun kategorisieren will, ob er überhaupt „Künstler" genannt sein wollte, spiele für ihn keine große Rolle. Plausibler erscheint ihm dagegen die Haltung, dass er Systeme - und oft auf Basis vorgefundener Bedingungen oder Situationen - entwickelt, die nach Initiierung möglichst autonom, nämlich ohne ihren Autor, funktionierten. Etliche Musikautomaten oder erweiterte, automatisierte Instrumente entstanden in den Jahren nach dem Studium. Seit 2013 tragen mehrere Versionen von Klangmaschinen beispielsweise den Titel Casio. Über eine Handkurbel betrieben, werden sich wiederholende Klangsequenzen durch eine Reihe von CDs ausgelöst, die sich über die Tasten eines Keyboards bewegen. Gleichzeitig werden regenbogenfarbige Lichtreflexionen der CDs an die Wand projiziert - eine Art Regenbogen-Audio-Maschine.

Der Regenbogen wiederum spielt in einigen weiteren Arbeiten eine Rolle, wenn mit Rainbow (Vienna 2019) eine Maschine Farbstifte über ein Blatt Papier führt und die entstandene Zeichnung, bedingt durch die Reichweite der mechanischen Anlage, einem Regenbogen gleicht. Ein früherer Regenbogen entstand aus einer Anlage mit dem Titel Rainbow #2 in der der Verbindung einer Beton-Mischmaschine, an der wieder Schlagzeugbecken angebracht waren, mit Wasserschlauch und Sprühdüsen. Zum Klang des Betonmischers und der Becken entstand ein Sprühnebel, auf den eine Regenbogennachbildung projiziert wurde. Außerdem entwickelte Lenz noch Variationen von Regenbogen in Basel, Budapest, Bregenz, Berlin, Wien, Gratkorn, Kirchberg, Pürbach, Zagreb und zuhause in Studenzen. Wie ein pars pro toto zum Verständnis um den Zugang nach unkonventioneller Sichtweise des Künstlers könnte man Lenz‘ Überlegungen zum physikalischen Phänomen der Brechung von Licht in Spektralfarben an Wassertropfen begreifen, die in dem angesprochenen Buch von Brigitte Kowanz ausgeführt sind: „Warum nennen wir den Regenbogen Regenbogen und nicht Regenlicht oder Lichtregen, Lichtbogen oder Bogenlicht, Spektralbogen oder Lichtbrücke. Warum also ist der Regen dominant und nicht das Licht, das Licht, das hier alles erzeugt, das Licht, das seine verborgenen Farben zeigt, die Brücke, die Freude, das Unerwartete, Seltene und Kostbare."

Kein Schlaf möglich

Oder die Ironie, müsste man ergänzen, die sich in vielen der Lenz'schen Werke immer wieder abzeichnet, wie etwa in dem mehrmals vorgeführten, performativen Stück Bed (2011-2014), in dem der allenthalben, und meist durch auch medizinische Gaben, beförderte, ergiebige und gesunde Schlaf verunmöglicht wird. Da ist einmal ein Bettgestell, dessen flexibler Lattenrost mittels Motor und Mechanik in wellenförmige Bewegung versetzt wird. Andermals ist es eine um das Bett kreisende Vorrichtung in Influenced Nightmare (2017), die eine „Schlafperformerin" (Anne Glassner) mit der überdimensionierten Nachbildung eines Fingers immer wieder anstößt und aufweckt.

Kunstraum L201

Auf dem Areal des Elternhauses in Studenzen, betreibt Alfred Lenz seit dem Vorjahr den Kunstraum L201. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark werden hier im Freien in mehreren Ausstellungen jährlich eigene und Arbeiten befreundeter KünstlerInnen präsentiert. Der Kunstraum L201 ist nach der vorbeiführenden Landstraße 201 benannt, auf der täglich etwa 22.000 Fahrzeuge passieren. Das bedeutet nach Lenz‘ Überlegung, dass Tausende Menschen auch der Kunst ansichtig werden könnten. In diesem Sommer ist unter anderem eine Ausstellung mit Hans Schabus geplant. Aber schon 2007 hat Alfred Lenz hier auch mit Christian F. Schiller ein Tonstudio eingerichtet, und es entstanden seither zahlreiche akustisch-kinetische Soundskulpturen.

Aber nochmals zurück in die Zeit der Anfänge, bezeichnend für ein Prinzip des work around, aus dem Alfred Lenz einerseits ortsspezifisch und andererseits systemkritisch agiert, indem bestehende Vorrichtungen seiner Interpretation unterzogen werden. Ganz im Sinn eines seiner Statements - „das Gefundene, das Geliehene und das bereits Vorhandene bilden eine Einheit" - installierte er 2013 das Air Circulation Interim Arrangement als Diplomarbeit an der Universität für angewandte Kunst. Auf Höhe der Lüftungsanlage in einem Lehrsaal befand sich eine schmale Plattform, auf der Kompressoren, Staubsauger, Haarföns, Zeitschaltung und Stromversorgung montiert waren. Über einen Schalter konnte die Luftzirkulation-Zwischenanordnung von BesucherInnen in Betrieb genommen werden. Solcherart wurden „Atmungsprozesse" des Gebäudes respektive seiner Infrastruktur Lüftungsanlage simuliert beziehungsweise durch ein elegant unvollkommenes Modell eines Gebäudelüfters nach Low-Tech-Methode ersetzt.

Mit ChatGPT über Künstliche Intelligenz plaudern

Weil, wie er eingangs unseres Gespräches anmerkte, sein „Hirn ständig rattert", hatte Alfred Lenz auch die Idee (Reaktion auf die Situation, Arbeit „mit den Dingen, die mich umgeben") für ein Konzeptkunstwerk als Teil dieses Artikels.

Nur wenige Tage vor unserer Sitzung wurde ein offener Brief publik, in dem maßgebliche IT-Forscher wie Stuart Russel (Professor für Computer-Wissenschaften in Berkeley), Vertreter der IT-Industrie mit Apple-Mitbegründer Steve Wozniak oder Elon Musk und inzwischen mehrere Tausend weitere Unterzeichner eine mindestens sechs Monate währende Unterbrechung der ihres Erachtens zu rasanten Entwicklung von auf künstlicher Intelligenz basierender Systeme empfehlen. Das Aufkommen KI-basierter Systeme sei inzwischen außer Kontrolle geraten, Gesellschaften könnten bedroht sein von zusehends undurchschaubaren, autonomen Black Boxes, nicht menschliche Intelligenzen könnten Falschmeldungen über Informationskanäle verbreiten, menschliche Arbeitskraft fahrlässig ersetzen. Die Initiatoren und Unterzeichner fordern unabhängige Kommissionen, die leistungsstarke KI-Systeme vor Veröffentlichung beziehungsweise Einsatz prüfen.

Nachdem diese Forderungen ja gerade von Personen stammen, die für bisherige Entwicklungen verantwortlich sind - auch OpenAI, die Erfinder von ChatGPT, warnen vor der der eigenen Maschine - kommt das Ansinnen einer halbjährigen Pause einem frommen Wusch, wenn nicht einer Marketingaktion gleich. Alfred Lenz nahm das Dilemma zum Anlass für eine Korrespondenz mit dem in aller Munde befindlichen Textautomaten ChatGPT und stellte der Maschine Fragen, die in dem offenen Brief aufgeworfen wurden:

Lenz: Könnten fortgeschrittene KI-Systeme in Zukunft tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit haben. Und wenn ja, welche ?

ChatGPT: Es gibt unter Experten und Forschern eine Debatte darüber, ob fortgeschrittene KI-Systeme in Zukunft tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit haben werden. Einige potenzielle Risiken sind: Arbeitsplatzverlust: Fortgeschrittene KI-Systeme könnten viele Arbeitsplätze automatisieren und dadurch zu Massenarbeitslosigkeit führen.

Datenschutz: KI-Systeme benötigen große Mengen an Daten, um zu lernen und sich zu

verbessern. Das Sammeln und Speichern dieser Daten könnte zu Datenschutzproblemen führen.

KI-Waffen: KI-Systeme können in Zukunft möglicherweise dazu verwendet werden, autonome Waffensysteme zu steuern, was zu unvorhersehbaren Risiken und Konflikten führen könnte.

Diskriminierung: KI-Systeme könnten aufgrund von Vorurteilen und ungleich verteilten Datensätzen diskriminierende Entscheidungen treffen, die zu Ungleichheit und sozialen Konflikten führen könnten.

Kontrollverlust: Wenn KI-Systeme immer autonomer werden, könnte es schwierig werden, ihre Entscheidungen und Handlungen zu kontrollieren.

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Risiken nicht unvermeidlich sind, sondern von politischen

Entscheidungen und dem Handeln der beteiligten Akteure abhängen. Die Entwicklung von

verantwortungsvoller KI und die Einhaltung von ethischen Prinzipien sind entscheidend, um die potenziellen Risiken von fortgeschrittenen KI-Systemen zu minimieren.

Lenz: Könnte die Verwendung von fortgeschrittenen KI-Systemen zum Verlust der Kontrolle des Menschen über die Zivilisation führen?

ChatGPT: Es besteht die Möglichkeit, dass die Verwendung von fortgeschrittenen KI-Systemen in der Zukunft zum Verlust der Kontrolle des Menschen über die Zivilisation führen könnte. Dies liegt daran, dass KI-Systeme möglicherweise so entworfen werden können, dass sie Entscheidungen autonom treffen und ausführen, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich ist.

Wenn KI-Systeme immer autonomer werden, könnte es schwierig werden, ihre Entscheidungen und Handlungen zu kontrollieren. Dies könnte zu unvorhersehbaren Ereignissen führen und langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Menschheit haben. Es ist daher wichtig, die Entwicklung von KI-Systemen sorgfältig zu überwachen und sicherzustellen, dass sie im Einklang mit ethischen Grundsätzen und menschlichen Werten arbeiten.

Die Kontrolle über die KI-Systeme und ihre Anwendung muss in den Händen der menschlichen Benutzer und Verantwortlichen liegen. Um sicherzustellen, dass die KI-Systeme im Interesse der Gesellschaft und der Menschheit arbeiten, müssen sie transparent, erklärbar und

verantwortungsvoll sein. Es ist auch notwendig, dass die Entscheidungsträger und Entwickler von KI-Systemen sich bewusst sind, welche Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Technologie bestehen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die potenziellen Auswirkungen zu minimieren.

Kommentar Mraček: Was wir zunächst aus dieser Korrespondenz erfahren ist, dass die Maschine gewissermaßen redundant vorgeht, indem sie für ihre Antworten genau die im offenen Brief angeführten Textteile um die Folgen des Einsatzes von KI-Systemen verwendet und damit den Inhalt dieses Briefes wiedergibt, ohne auf ihn zu verweisen.

Es folgt eine abschließende Frage, die Alfred Lenz stellt: „Kannst du zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden?"

ChatGPT: Als künstliche Intelligenz-Modell basieren meine Antworten auf statistischen Mustern und Wahrscheinlichkeiten, die aus einem Trainingsdatensatz gelernt wurden. Ich habe keine Emotionen oder Vorurteile, und meine Antworten basieren nur auf den Informationen, die mir zur Verfügung gestellt werden.

Ob eine Aussage wahr oder falsch ist, hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Verfügbarkeit von Beweisen und der Perspektive des Betrachters. Ich kann jedoch helfen, Informationen zu überprüfen, indem ich aufgrund von Daten und Fakten die Wahrscheinlichkeit einschätze, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Es ist wichtig zu betonen, dass ich als KI-Modell nicht in der Lage bin, die Wahrheit selbst zu bestimmen. Es ist immer noch die Verantwortung der menschlichen Benutzer, kritisch zu denken und zu prüfen, ob eine Aussage wahr oder falsch ist, bevor sie darauf reagieren oder sie akzeptieren.

Links: https://alfredlenz.com

https://alfredlenz.com

https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments

https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments

Wenzel Mraček

Stand: April 2023