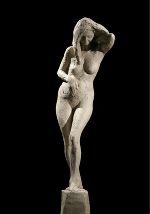

Die gestalthafte Raumordnung der Welt

Die Bildhauerin Hortensia Fussy und ihre künstlerische Konsequenz in quecksilbriger Zeit.

Das plastische und zeichnerische Werk von Hortensia gibt uns die Möglichkeit einen Anspruch an Kunst klar formuliert zu erleben, der selten geworden ist. Dieser Anspruch bedingt die Arbeit vor dem Motiv und die Instandsetzung gestalthafter Wahrnehmung am Motiv und fordert so die langsame Erschließung einer natürlichen Weltruhe, die im heftigsten Kontrast zum akuten Zivilisationslärm steht.

So existiert Zeit in diesen Werken einzig als Dauer des Arbeitsprozesses, wo sie, gestalthaft zur Ruhe gebracht, völlig in Form verwandelt wird und so ewige Erscheinung bleibt. Wir haben es also mit einer Kunst zu tun, die der Verflüchtigung des Daseins, die Würde einer gestalthaften Dauer erhält, worin die Zeit als physikalisch-soziologische Adaption ihre nachträgliche Wirksamkeit verliert.

Das lässt sich als klassischer Anspruch deuten, der da dem nervösen Auge der Gegenwart einen konzentrierten Blick abfordert. Klassisch ist dieser Anspruch, weil er aus einer Tradition musterbeispielhaft und qualitätsorientiert auf uns kommt, also Bezug nimmt auf eine Tradition der exemplarischen Vergegenwärtigung, genauso aber auch steckt darin eine Geschichte der Klärung, denn natürlich nimmt die Künstlerin die Facettierung und Zerfaserung des Menschen in seine physiologischen Reizmomente und soziologischen Kategorisierungen in der Gegenwart wahr.

Deshalb auch erarbeitete sich Hortensia für ihre Zeichnungen ein bildnerisches Alphabet aus 24 Winkelverbindungen, die jede eine Art Richtscheit bilden, um einen möglichst objektiven Blick wieder in Stand zu setzen, was in Hortensias bildhauerischen Arbeiten in den plastischen Gewichtungen bei der Akzentuierung von Röhrenformen durch konkave und konvexe Eingriffe im Raum entwickelt wird.

Und natürlich ist Hortensia da auch einer Traditionslinie verpflichtet. Sie führt von Albrecht Dürer (auch seiner akribischen, aquarellierten Stadtansichten wegen und nicht nur seiner Konstruktionszeichnungen der menschlichen Figur, zusammengesetzt aus stereometrischen Formen: das Urmodell plastischer Absichten im Zeichnerischen, also das Urmodell der Bildhauerzeichnung schlechthin) über Cèzanne zu den frühen Zeichnungen von Giacometti bis letztlich zu Josef Pillhofer: Hortensias Lehrer in der Grazer Kunstgewerbeschule, dessen Werk der Dualität kristalliner und tektonischer Formgestalten und dem immer betriebenen Naturstudium verpflichtet war, und der auch jede expressive Attraktivierung eines Motivs ablehnte.

Nach der Kunstgewerbeschule bei Pillhofer studierte Hortensia bei Fritz Wotruba an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Seit 1975 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig - nebst Lehrtätigkeiten als Dozentin für Aktzeichnen an der Kunstakademie Eiffel, Zeichenschule Hortensia in Bad Gams, zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland, Präsenz in Sammlungen etc.

Am bemerkenswertesten an Hortensias Arbeiten aber ist die Konsequenz, mit der sie ihre künstlerische Vision entwickelt, ihre entschiedene Selbstverpflichtung gerade in quecksilbriger Zeit, die den Künstler oszillierend zwischen Werwolf und esoterischer Wissensanbiederung ansiedelt.

Was also bringt sie dazu einen künstlerischen Zugang zu wählen, der einer nachvollziehbaren Realitätsaneignung, kurz einem komplexen Realismus beansprucht? Das ist nämlich ein höchst undankbarer Weg - nicht nur, was eine Verkaufsstrategie betrifft -, beansprucht er doch die ganze Aufmerksamkeit des Betrachters; was sich ihm aber scheinbar sofort erschließt, kann tatsächlich, in seiner Tiefe, erst im langsamen kulturellen Nachvollzug wahrgenommen werden.

Exkurs: Die Lehre der St. Victoire

Veranschaulichen wir das an einem Beispiel. Man kann Peter Handkes „Die Lehre der St. Victoire" (das ist der Berg, den Cèzanne immer wieder gemalt hat) als eine einfache realistische Geschichte lesen. Man weiß nun (könnte es jedenfalls wissen), dass Hemingways Credo: „Es hat noch niemanden geschadet, einen einfachen wahren Satz zu schreiben" insofern mit Cèzanne zu tun hat, als Hemingway immer wieder zu Gertrude Stein kam, um sich am einfachen Pinselstrich Cèzannes zu bestärken, und so denkt man beim Einlesen in „Die Lehre der St. Victoire" durchaus auch ein bisschen an Hemingway, mehr noch aber an Adalbert Stifters „sanftes Gesetz" („Die Bewohner des abgelegenen Dorfes in Stifters Bergkristall sind sehr stetig ..."). Das sind weniger aktive Gedanken als ein atmosphärisches Mitschwingen am Text. Den „unschuldigen" Blick, wenn man dem Menschen quasi einen „naiven Tierblick" unterschiebt, hat es ja nie gegeben, der wurde erst durch den „kultivierten" Blick an den Anfang zurückgereicht. Und dieses kulturelle Mitwissen, setzt, bei seinem langsamen Verblassen, das Einfache in seinem Gehalt erst wieder konkret in Stand. So spricht auch Cézanne davon, „über einen intellektuellen Prozess zu einer Einfachheit zu gelangen".

Aus dieser ethischen Haltung, das Erlebnis im bildnerischen Prozess ins Wahrnehmbare zu übersetzen, entstehen Hortensias Zeichnungen und Plastiken, wobei sie ihre Motive von allem Nichtbildnerischen befreit. Diese Freiheit der rein bildnerischen Auffassung - damit ließen sich ja auch reine Phantasiegebilde auftürmen - wird durch das organisch gewachsene Motiv, durch die Faktizität seines Daseins im physikalischen Einfluss herausgefordert, sich an der Realität aktuell zu justieren.

Das gestalterische Problem besteht nun darin, dass man die abstrakte Ebene (bildnerische Gesetzmäßigkeiten), trotz größter Annäherung ans diffus Organische (tatsächlich implizit in der Vorgangsweise) im Sinne ihrer exemplifizierten Ablesbarkeit nicht verlieren darf, dass man also in einem schmalen Grenzbereich operiert, wo man die Form - und damit alles! -

leicht verlieren kann. Schafft man das, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Betrachter findet, der das ebenso wahrnimmt, leider nicht besonders hoch, da die aktuelle Weltverstrickung den Menschen raschere Reaktionsformen abnötigt.

Es geht also bei den künstlerischen Arbeiten von Hortensia um einen der höchsten Ansprüche, den man an die Kunst (Wahrnehmung = Ästhetik) stellen kann, nämlich: Eine verbindliche physiologische, wenngleich in ihrer plastischen Verankerung jedermann zugängliche Kulturbasis zu schaffen. Wieweit das in einer Welt verstanden wird, deren Kunst sich in einem Diskurs mit Gesellschaft und Abwehr oder Eingliederung in Zivilisationsmechanismen erschöpft, kann bezweifelt werden. Eines jedoch spürt der unbedarfteste Betrachter bei den Arbeiten von Hortensia, nämlich die konzentrierte Ruhe, die sie ausstrahlen, als gestalthafte Verkörperung plastischer Weltwahrnehmung. Wir haben es also mit einem künstlerischen Werk zu tun, das uns trotz aller notwendigen Experimente, Verweigerungen, Übertreibungen und Ironisierungen nicht zuletzt aufgrund seiner verbindlichen Basis allen am Herzen liegen sollte.

Erwin Michenthaler

Stand: Mai 2014